عندما نتحدث عن مطالب التغيير، نتحدث في أغلب الأحيان عن السلوك، عن الفكر، عن الأنظمة... ولكن قلما نلتفت إلى الأوعية التي تحتوي ما سبق، كالمكان مثلا. فالمكان في أذهاننا خلفية؛ ديكور ثانوي صامت نَتَحكم فيه، نحركه، نبنيه، نتحرك فيه، نصنعه؛ شيء أو -أشياء- ثابتة جامدة مفعول بها. ولكن في الحقيقة هذا توهم تُمليه لنا غريزةُ حب السيطرة على المحيط. فكما أننا نصنع الأماكن، تصنعنا هي في المقابل. هذا المقال مقدمة سلسلة مُباحثات في سؤال الحيز والعُمران البنياني؛ في علاقتنا به كأفراد وجماعات ومجتمعات؛ في أنواعه؛ في الأطر النظرية السائدة التي تُفرِزه؛ في تاريخ تحوله من تمركز على الأمة إلى تمركز على المال؛ وفي مفاتح تجديدية ممكنة لإنتاج حيز مختلف وإعادة ضبط المركز. ونفتتح السلسلة ببعض التساؤلات التى سنعَرِّج عليها لإرساء منطلق للرحلة؛ ما هو الحيز؟ كيف يصنعنا؟ كيف تُصنع المدن اليوم؟ وماهي النظم النظرية السائدة ومن أين أتت؟

الحَيِّزُ لغة هو المكان أو الكنف، وهو كل جمع مُنْضَمّ بعضُه إلى بعض، والحيز من الدار ما انضم إليها من مرافق [1]، وكالكثِير من الكلمات المشتقة من كلمة حاز، تحمل كلمة «حيز» في ظلالها معاني الميل والقرب والاحتواء. ويمكننا القول أن الحيز هو الفضاء الناتج عن فواصل اصطناعية أو طبيعية أو الاثنان معا، تشغل مساحة معينة وتقسّمها وتنظمها، فتَحُوزنا، قد يكون الحيز غرفة أو منزلا أو شارعا أو فضاء مفتوحا أو سجنا. ومع أننا لا نعي قدرته على ذلك، إلا أن الحيز يؤثر على سلوكِنا كما أن سلوكَنا يؤثر عليه؛ فقد يكون الحيز مُريحا أو خانقا أو مُفرِحا أو مُغِمّا أو مُفرِجا حسب هيكلته ومكوناته، فيصبح بذلك منتِجا لنوع معين من السلوك؛ كالفضيلة أو الجريمة. والحيز الذي سنَتَنَاوله في سلسلتنا هو الحيز العمراني البنياني بشكل عام، خصوصا المدني منه، لأن المدينة هي وعاء الحضارة المعاصرة بامتياز، إذ أن التنبؤات الإحصائية تشير إلى أن التعداد السكاني العالمي المتمدن الحالي الذي يبلغ %55 يُرتقب أن يرتفع إلى %68 سنة 2050. [2]

إن الحيز الذي يصنعه الإنسان هو تمَثل لمجموعة من القيمِ التي يؤمن بها، فهو الفضاءُ الذي تُمارس فيه الحياة. وقد كان الناس في مختلف أنحاء العالم يبنون بيوتهم ومدنهم وفق الأعراف التي تعارفوا عليها، حتى كنتَ تستطيع قراءة العادات والسلوكيات الاجتماعية، وفهم النفسية الجماعية لشعب ما عبر قراءةِ مخططاتِ المنازل والآثار.

إلى أن جاء القرنُ العشرين، وانتقل دور المهندس المعماري من بناء المعالم الكبيرة الفريدة، إلى البناء كله، وانتقل تخطيطُ المدن وتشييدُها من يدِ المجتمع، الذي كان يبنيها بتدرُّج وتوافق واحترام للمنظومة القيمية المتعارف عليها، إلى يد قلة من المختصين والجهات الحكومية وأصحاب النفوذ والمال. فاختلت المعادلة؛ تمركز القرار، وسحبت من الناس شرعيتهم في تعمير مدنهم.[3]

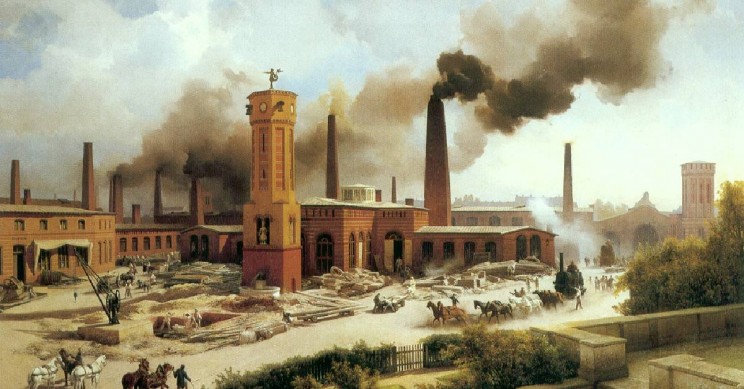

تاريخيا، يمكن إرجاع هذه الطفرة إلى الثورة الصناعية في الغرب، فهناك بدأ برعم الرأسمالية الذي تطور تدريجيا عبر قرنين، يتجرَّع مطرَ الصناعةِ التقنية الجديدة [4]، وينمو ويتضخم بشكل متسارع؛ وككل تحول غير متزن ومفاجئ، بدأت المدينة الغربية تبدي مناطق مَرَضية؛ أصبحت بيوت العمال تُبنى قرب المصنع، وفق فكرة الإنتاجية القصوى بدون مراعاة لظروف العيش أو حال الأسرة أو النظافة، أو غيرها من لوازم الكرامة، فتكدّست بيوت العمال وتكدّست فيها الرذائل التي تكاثرت في حيز سادِيّ قاس، يلَخَّص فيه الفرد في رقم تسلسلي غايةُ منفعتِهِ الإنتاج. كانت هذه بادئة تحول النسيج المدني، ومع تزايد الاختراعات الجديدة وانتشارها، كالسيارة، والسكك الحديدية المعاصرة وغيرها، وصولا إلى شبكة الانترنت، أصبح للمدن وجوه جديدة، تتجدّد بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، اعوجت فيها منظومة إنتاج النسيج المدني، وتكفّلت الامبريالية -العسكرية منها والفكرية- ولاحقا العولمة، بتصدير وتعميم هذه المنظومات والأفكار لتفرز أحيازا مختلَّة في العالم.

ولم يسلم العالم الإسلامي من هذا المدّ، بل ظهرت فيه علة خاصة بالمستعمرات، حيث ظهر فصام المدن ثنائية الوجه؛ المدينة العتيقة وهي النسيج البنياني الذي كان يعيش فيه الناس وفق عُرفهم وتدينهم، والمدينة الجديدة -المنزوعة من الإسلام-، التي أتى بها الاستعمار فعليا أو أتت بها العقول المستعمَرة. وسلبت الدولة المركزية الجديدة الناسَ من فاعليتهم ودورهم في التعمير، وتميّهت ترسبات ثقافة عمرانية رصينة تراكمت لقرون، فكان هذا لونا من التيه الهوياتي الذي دخلنا فيه. فكما صنعنا المدن قديما وفق مبادئ الإنصاف والاستخلاف والتعاضد، كانت هذه المدن تواصل العمل وتصنع مجتمعات متآلفة كريمة ذات لُحْمة؛ وكما أننا نصنع اليوم مدنا تفريقية تحريضية وفق مبدأ السيادة والسيطرة، فهي تصنع بالمقابل مجتمعات مهزوزة أنانية متفكّكة، انهارت فيها الروابط التراحمية والبنية الشرعية. [5]

في خضم الالتباس القيمي الذي راكَمته العولمة والإمبريالية والرأسمالية وغيرها من الظواهر الفكرية الحديثة التي اكتسحت مساحات جغرافية واجتماعية شاسعة، تبدي المدينة المعاصرة بشكل عام، تشوهات عمرانية متنوعة، تعبر عن تشوهات في الأطر النظرية التي نرى العالم من خلالها. ويكفي أن تَجُول في العالم اليوم وتُمعِن فيه، سواء فعليا أو افتراضيا، لتلاحظ منظومة ضمنية من الأفكار المستنسَخَة، تفرز نفس المشاكل بدرجات متفاوتة؛ مدينة ظلم مشيَّد؛ يزداد فيها الغني غنى والفقير فقرا، مدينة تشُق الشروخ بين الناس، وتصنع فئات مؤهلة للنجاح وأخرى مؤهلة للفشل. مدينة تفرّق الناس وتفرّق بينهم، وتربط قَدْرَهم بقُدرتهِم على الشراء؛ مدينة-سوق؛ استولت فيها الرأسمالية على مجالاتنا الحسية كلها ليصبح الإنسان فيها مستهلكا وقطعة من آلة الإنتاج٥.

ختاما، نقول إن الإسلام بطبيعته لا يتكيف مع المدينة الظالمة او المتوحشة، لأنها مناقِضة بالأساس لقيمه ومبادئه. ولكن في استطاعتنا أن ننشئ مدينة صالحة وأن ندير المدينة الظالمة لإصلاحها، في ظله. إن البعدَ المكانيَّ بعد حيويّ، لابد لنا من النظر فيه إذا أردنا النهوض القويم؛ فإذا طلبتُ منك الآن أن تصف لي المساحات التي تحلُم بها ستجد نفسك بين الحنين إلى النموذج التاريخي القديم، أو تتمنى الأبراج الشاهقة والمصانع التكنولوجية الحديثة، ولكن ثمة إشكال في طريقتي التفكير. سنحاول معا تفكيك هذا الموضوع وفرد مساحات جديدة للتمرين الفكري والنقد لنستوعب وجوه تأثير الحيز على المجتمع، والإسهام في تأسيس مبحث للتصور العمراني بمعناه البنياني لنهضتنا القادمة إن شاء الله.