- ما الهدف المشترك بين "منطق أرسطو" والعلوم الإسلامية؟

- ما العلاقة التي تربط العلوم الإسلامية ببعضها ودور كل منها في ضبط الفكر الديني؟

- كيف يمكن تجديد الفكر الديني عن طريق تراث العلوم الإسلامية؟

يجب أن نفرق بين الآراء الشخصية والإنتاج الفقهي والفكري للعلماء القدامى (تراث الأشخاص)، والعلوم الإسلامية المنهجية التي وُضعت بالأساس لضبط هذه الآراء، وحمايتها من الانحراف والتطرف (تراث المنهجية العلمية).

وهذا لا يعني أن تلك العلوم الضوابط معصومة وقطعية، بل هي جهد بشري عبقري، في محاولة لوضع ضوابط ومعايير لتمييز الصحيح من الخاطئ، ووجود مقياس يَحْكُم العالِمَ أو الفقيهَ في استنباطه للأحكام حتى لا يَزِلّ.. وبقدر قوة هذه الضوابط، ومدى التزام العالِم بها، تكون أقواله أقرب إلى مقاصد الشريعة ومراد الشارع.

والمدقق في تلك المسألة يرى بوضوح أن الغالبية العظمى من الفِرق أو الآراء الدينية التي شذت وانحرفت وتطرفت في خطابها الديني، كان بسبب عدم إلمام أصحابها بتلك العلوم الدينية الضابطة لأفكارهم من الانحراف، كما نرى في "الخوارج" مثلاً، قديمًا وحديثًا، الذين لم يبالوا بتلك الضوابط التي وضعها العلماء لاستنباط الأحكام من القرآن والسنة، وأخذوا يستنبطون مباشرة بسوء فهم ودون ضابط ولا رابط، فكفروا المسلمين وأباحوا الدماء! ونجد ذلك أيضًا عند كثير من المُحَدِّثين (أهل الحديث) الذين تجاوزوا مناط علمهم (البحث في سند الحديث)، فتصدروا للإفتاء مِن غير امتلاك أدواته، فضَلّوا وأضلوا!

وهذه الحاجة عمومًا إلى وجود علم يضبط العقل عن الانحراف في التفكير ويساعد على تمييز الصحيح من الفاسد.. هو ما تَنَبَّه إليه الفيلسوف الكبير "أرسطو"، فأنشأ علم "المنطق" الذي أحدث طفرة عظيمة للبشرية في مجال التفكير العلمي، وكان ذلك سببًا في إطلاق لقب "المعلم الأول" عليه.

وجاء في الموسوعة الفلسفية لـ"جوناثان رى": "المنطق هو نظرية الشروط التي يجب أن تتوافر للاستنتاج الصحيح... وليس مِن اليسير علينا أن نفسر ما نعنيه بالاستنتاج المقبول، وأصعب من ذلك أن نضع القواعد التي تميز الاستنتاجات السليمة من الاستنتاجات الفاسدة، ومِن واجبات المنطق أن يزودنا بطريقة منظمة للقيام بتلك التمييزات".

وجاء في موضع آخر من نفس الموسوعة: "والإلمام بالمنطق شرط مبدئي لطالب أي موضوع، وقد انعكست هذه النظرة إلى المنطق على الاسم المأثور لمؤلفات أرسطو المنطقية وهو (الأورجانون) أي الأداة أو الوسيلة..".

إذن علم المنطق هو أداة ووسيلة لا بد منها لضبط الفكر وحمايته من الاستنباط الخاطئ، وقد أنشأ أرسطو هذا العلم لما رآه من فوضى وتناقضات تعم التفكير البشري، فحاول أن يضع معيارًا ضابطًا حاكمًا.

ويبدو أن علماء المسلمين قد التقطوا هذا الخيط من منطق أرسطو الذي نما وترعرع ونضج عند فلاسفة المسلمين وعلماء الكلام وأصول الفقه.. وحاولوا أن يضعوا معايير وضوابط، ولكن لشيء أخطر وأدق: ضوابط ثبوت وصحة النص الشرعي، أولاً، وضوابط استنباط الأحكام من تلك النصوص، ثانيًا.

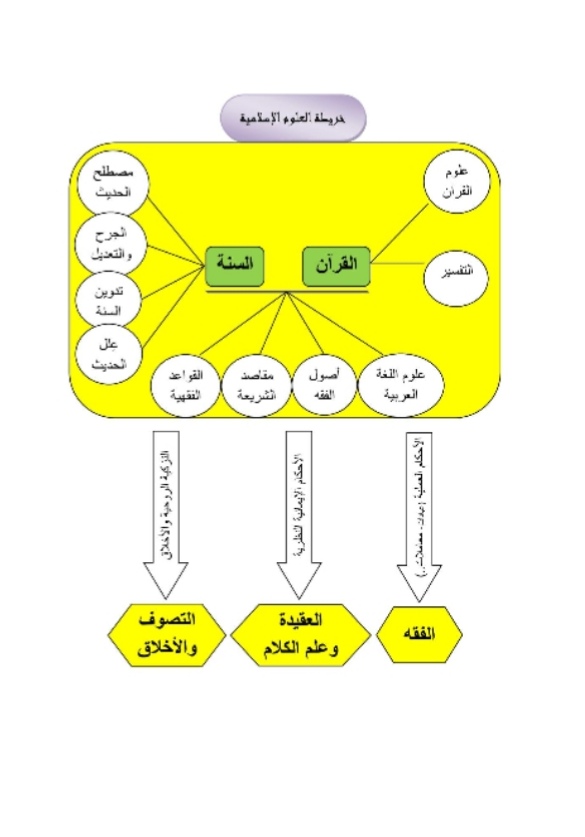

ولأبَسِّط خريطة العلوم الإسلامية لدى القارئ غير المتخصص، رسمتُ المخطط البسيط التالي، الذي يوضح خريطة العلوم الإسلامية الأساسية، وارتباطها ببعضها، والغاية أو الثمرة منها.. وتوضيح ذلك كالتالي:

خريطة العلوم الإسلامية الأساسية

أولاً: المربع الكبير بكل ما فيه من علوم تحيط بمصدري التشريع الأساسيين (القرآن والسنة)، يمكن أن نسميها علوم الأداة أو الوسيلة أو الضوابط. إذن فتلك العلوم تشبه في وظيفتها علم المنطق الذي هو أداة ووسيلة للوصول إلى الفهم السليم والاستنتاج العقلي والتطبيق الصحيح.

وهذه العلوم الضوابط منها علوم خادمة للقرآن فقط –كما هو موضح- ومنها ما يخدم "السنة" فقط، ومنها ما يخدم كليهما معًا. وينبغي الإشارة إلى أن كل علم منها انبثق عنه عدد آخر من العلوم، ولكن اكتفيت هنا بذكر هذه العلوم الأساسية الشاملة.

ثانيًا: العلوم الثلاثة الخارجة من المربع الكبير، يمكن أن نسميها علوم الثمرة أو الغاية أو التطبيق العملي للشرع بجوانبه الثلاثة: (الفقه/ الشريعة والعقيدة/ علم الكلام، والتزكية/ الأخلاق).

ويفترض أن لا يتصدر أحد بالإفتاء في أحد هذه العلوم الثلاثة إلا بعد التمكن والإحاطة بكل علوم الأدوات الضابطة السابق ذكرها.. وعدم الالتزام بتلك الضوابط هو الذي أحدث الخلل والانحراف الذي نجده في تراث عدد من الخائضين في الأحكام الفقهية أو علم الكلام أو التصوف.

ثالثًا: الأصل أن المسلمين الأوائل أيام النبي والخلفاء الراشدين، كانوا يستنبطون أحكامهم (بجوانبها الثلاثة: الفقه والعقيدة والتزكية) مباشرة من القرآن ومن النبي الذي أمره الله وكلفه بوظيفة تبيين أحكام الله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.

أي أن تلك العلوم الثلاثة في الشكل التوضيحي السابق، كانت تُستنبط مباشرة من مصدرها الأصلي(القرآن والسنة) دون وجود لكل تلك العلوم الضابطة والحاكمة التي نشأت في فترة متأخرة..

فالمتأمل للقرآن الكريم يدرك أنه يمكن تصنيف كل آياته في هذه الجوانب الثلاثة:

- الفقه: وهو عبارة عن الأحكام العملية والتكاليف التي أمر الله بها، مثل (العبادات: الصلاة والصوم والزكاة والحج، والمعاملات: الزواج والطلاق والبيع والشراء، والحدود والعقوبات والمحرمات...) إلى آخر تلك الأحكام الفقهية.

- العقيدة وعلم الكلام: وهذا الجانب يتعلق بالأحكام النظرية الاعتقادية حول الإيمان بالله وتوحيده وصفاته، وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار وقضايا الكفر والإيمان.. إلخ.

وهذا الجانب يتعلق به شِقان: أولاً الإيمان والتسليم بتلك الأمور الاعتقادية، والشق الثاني: الدفاع والحجاج عن تلك الاعتقادات وإثباتها بالأدلة لمنكريها وإقناعهم بها، وكل هذا موجود في آيات القرآن. (وفي هذا تفصيل كبير قد يأتي في حينه عند التحدث عن نشأة علم الكلام في مقال مستقل).

- التزكية والأخلاق: وهذا هو الجانب الأكبر والمستغرق لمعظم آيات القرآن، حيث هو الغاية والهدف الأساسي من الدين: تزكية النفس وتطهيرها، والتحلِّي يبالأخلاق الحميدة، والتخلِّي عن كل خلق مذموم، لإعداد إنسان صالح في مجتمعه، يقوم بواجب العمارة في الأرض التي كلفه الله بها.

رابعًا: علوم الوسائل أو الأدوات الضابطة، بالطبع جاءت متأخرة في النشأة عن علوم الثمرة، وكل علم منها كان هناك سبب استدعى نشوءه، وسيتضح ذلك عند الحديث عن كل علم منها في مقالات مقبلة، إن شاء الله تعالى.

ولكن إجمالاً: بعد انقضاء عصر النبي والصحابة، وابتعاد الناس زَمَنًا وفهمًا عن عصر الرسالة، وانتشار الإسلام في جميع أنحاء العالم واختلاطه بكل الحضارات والأمم والثقافات، وكذلك حدوث خلافات سياسية كبيرة أدت إلى ظهور الفرق.. كل ذلك أدى إلى حدوث فوضى فكرية عارمة نتيجة تفاوت الأفهام والعقول في استنباط الأحكام من القرآن، كما حدثت مشكلة خطيرة للغاية بالافتراء على النبي ونسبة أحاديث إليه، كلٌّ حسب مصلحته السياسية أو خدمة لفرقته وطائفته ومذهبه، فكثر الوضْع والكذب في الحديث، وأصبح من العسير التفرقة بين الحديث المنسوب إلى النبي حقًّا، والمكذوب عليه.

كل ذلك أدى إلى نشوء عدد من العلوم العبقرية والفريدة في تاريخ الفكر الإنساني، مثل علوم الحديث بكل فروعها، سعيًا إلى ضبط هذا التراث النبوي وتنقيته، وتوضيح مرتبة كل حديث، وهل هو قطعي الثبوت أم ظني، ومدى حجية الاستدلال به في قضايا العقيدة أو الفقه أو الأخلاق...

خامسًا: هذه العلوم الضابطة هي التي تحافظ على الفكر الديني من الانحراف أو الخلل، كما يفعل منطق أرسطو للفكر الإنسانى. ومِن عبقرية هذه العلوم أنها تعبر عن عمل جماعي تراكمي لمئات العلماء على مر قرون، وليست عملًا فرديًّا، وهذا بالتالي أسهم في إنضاج علوم الثمرة أيضًا.

كما أن تلك العلوم لم تظل ثابتة جامدة، بل كانت بشكل دوري تراكمي تتعرض للإصلاح والتنقيح والتجديد، وتبعًا لذلك كان يحدث تجديد للخطاب الديني بما يوافق العصر، وينضبط بمقاصد الشريعة.. ولكن للأسف منذ عدة قرون حدث جمود فكري عام للمسلمين، وأصبح التقليد هو دَيْدَن العلماء، وانحسر الاجتهاد والمجتهدون، فأصاب الفكرَ الدينىَ العَطَبُ ولم يستطع أن يواجه متطلبات العصر وسنة الله في التغيير.

وأكاد أجزم أنه إذا أردنا أن نُصلح ونجدد الفكر الديني، فلا سبيل إلا أن نبدأ أولاً من هذه العلوم الضوابط والأدوات، فنستوعبها استيعابًا كاملًا، ونُحْييها ونجددها، فذلك ينبني عليه تجديد الفكر الديني كله المتمثل في جوانبه الثلاثة السابق ذكرها (فقه – عقيدة – تزكية)، وهذا لن يحدث إلا بإلمام كبير بكل هذا التراث الغني، وكذلك الإلمام بالواقع والعصر، ثم إعادة بناء وتجديد تلك العلوم الضابطة.. ومِن هنا تبدأ خطوات التجديد.. وإلا فالفوضى الفكرية والرجعية "الداعشية".